其实对于汽车后市场门店的标准化运营来说,本身并不难。因为国外都有全套的标准化运营方案。可是我们却发现国外的标准这些年并没有成功落地中国后市场,原因是什么?

中国的汽车后维修门店运营,不是推到重建,而是旧房改造。

旧房改造难度是一个新建成本和复杂度几倍以上。而46万家的维修企业2.8万家的4S店使得后市场产能已经过度饱和。新建后市场店面的成本及回报周期太长,使得新建成了一笔不划算的生意。

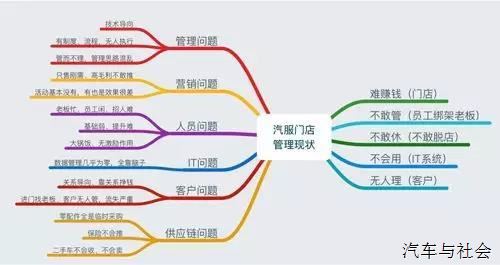

那后市场的“旧房”是什么状况?

汽车后市场门店的标准化运营该如何做?

1、经营定位

目前门店商圈和空间布局大部分无法改变,在目前的条件下,合理布局,尽量减少非营业性面积,充分利用每一平方米的空间。

快修及门店的定位不是和4S店去PK豪华的客休区,而是拼的坪效比。7-11会把每一寸场地都使用到极致,永远不会和宜家比客户舒适度。

对店面的改造,更多的是从项目定位和客户定位进行改进。多大规模的店面,客户结构适合什么?对应主营和兼业项目应该是什么?应该如何优化客户结构?

2、专业化

专业立店是根本,这种专业性的提升会体现在:技术专业、设备专业、流程专业、人员专业、知识专业、服务专业等方面。

就是想尽一切办法让门店凸显专业的技术、文化氛围。一个门店能否让客户进入店面以后,迅速感知到员工的专业素养、技术水平以及严谨的施工流程等。任何一个人,都永远只相信自己眼睛看到的东西。这些专业信息的传递,是店铺取信于客户,给客户信心的重要保证。

将一些重要的汽车知识、重要系统的工作原理、常见问题等,用解剖、演示、陈列、图片、体验等方式,让抽象的东西可视化,同时又便于客户理解。目的是让客户在参观的同时瞬间就能感知到店铺的技术实力及与同行的差异化。

这一点可以参考一个极致案例,汽车贴膜界的威固,最先将体验和感知性销售无缝植入店面,让一个抽象产品,特别直观的展现给用户。才能保证如此高价格的条件下持续称霸市场。

3、客户管理

一个店铺的销售业绩,在很大程度上取决于门店的人脉积累。门店于门店之间的竞争, 其实争夺的就是优质的客户资源。你积累的优质客户资源越多,你经营起来就越容易, 业绩就越好。反之,及就要源源不断的起寻找新客户来拉动业绩。

在客户的跟踪过程中,客户在每一个里程节点上所应消费项目,能否被挖掘出来?起决定性作用的是门店技师在查车过程中的挖掘动力,挖掘技巧以及挖掘能力。而销售人员的作用跟踪、联络、信息提供以及成交过程中的临门一脚。

因此,建议可以将技师和SA组成阿米巴小组,共同维护一个用户。形成技师、SA和客户的利益共同体小组,这样就避免了老板忙死,员工闲死,员工积极性不足的问题了。

4、管理制度

分为:店面团队建设、人事管理、行政后勤管理、 设备设施管理等

很多SAAS企业是从这边直接切入,也正是因为这个原因才导致拓展很慢。因为单纯的店面管理根本不是刚需,运营才是。所以上来就给店面提供一套植入管理制度和流程的软件,最容易遭到店面的抵制。

门店关心的是挣钱,SAAS企业关心的是自己收钱。也正因为如此,SAAS软件才有了居高不下的销售成本和实施成本。一位SAAS从业者说,均摊上研发成本,一套店面SAAS 2万人民币才保本。

大家都在做着一次安装,多项目绑定,打造生态系统的大梦。却鲜有从帮助修理厂真正赚到钱的方式。如果从运营逻辑去看,SAAS的投入就值得了,对于运营来说,销售成本和实施成本几乎为零。

门店管理的要义:不是把人变成机器人,而是激发人让人效能更高。真正机器替代人的部分由机器来干,而机器不能替代的就让人性发挥。

5、核心项目

核心项目决定门店利润。

我们看到经常店面做洗车和保养套餐,却越做利润越薄。越做越难生存,取决于易损件是指任何一个正常行驶的车辆,随着行驶里程的增加,在每一个里程节点上,都有易损件的生命周期即将结束;在不同的里程节点上,还有不同系统会因为不同原因,其技术状态开始或者已经变坏。

我们看到很多店面本末倒置,预售机油保养套餐或洗车卡,但是店面核心项目不行。结果是,保养洗车卡确实把用户引来了,但是客户仅仅把你当成了换油店或洗车店而已。保养洗车卡将这两项的毛利几乎打平,是背负着店面利润降低的基础,如果没有核心项目跟进,只能是越做越死。

6、供应链

供应链也是一个对于店面来说很快要弱化的技能。不管你接不接受,现在没几家每天自己再蒸馒头了,社会分工到来,一定会让专业细分。而供应链一定不是一个店面甚至连锁体量可以抗衡专业供应链机构的。

一个店面不需要配件采购,就如这个店面现在养不起一个二手车专员、新车销售一样的道理。未来供应链企业一定会将配件、新车、二手车、保险、理赔集中化,然后开放简单接口到店面。