埃森曼的作品明快而简洁,他的主要工作是将建筑从以往的联系中释放出来。尽管他总是在建筑学设计和哲学理论中寻找一种平衡,但是人们总是能很清晰地看到这一理论工程的寓意。

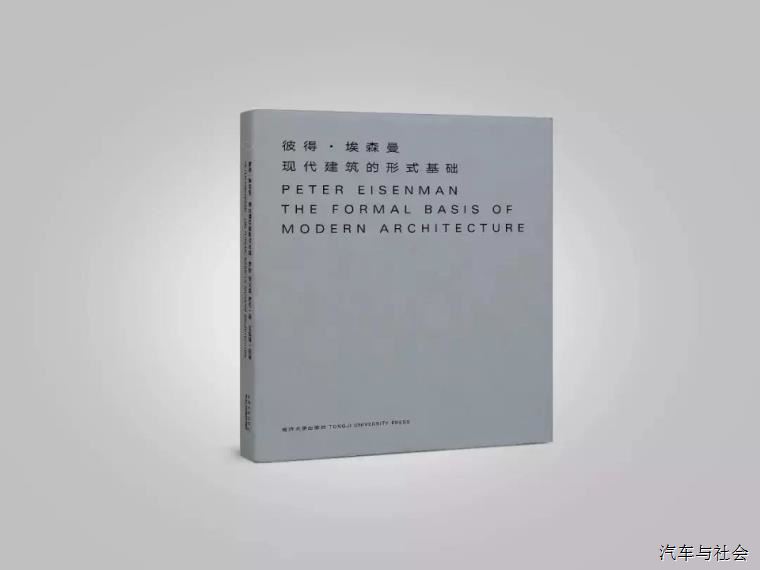

这一次他将《现代建筑的形式》—具有不一样时代性意义的作品,介绍给大家,同时又根据中国的现状展开不一样的言论。

01

《现代建筑的形式》

沉湎于幻觉和哲学思辨的设计师

▼

● 年轻时的彼得·埃森曼

1932年8月11日,彼得·埃森曼(Peter Eisenman)生于美国新泽西州。1955年取得康奈尔大学建筑学士学位,后获哥伦比亚大学建筑硕士学位,在经历不成功的法国求学经历后,前往英国剑桥大学研究哥特式建筑,1962年取得艺术硕士学位。

在建筑理论暨评论家柯林 · 罗(Colin Rowe)的指导与鼓励下,埃森曼游历欧洲,过程中养成的整套想法形成了他早期的基础建筑哲学与实践核心。1963年凭借《现代建筑的形式》一文获得博士学位。

● 身处剑桥的彼得·埃森曼

对于1960年的欧洲而言,此时理想与宣言的芳华正从现代主义苍白的墙体上褪落,乌托邦式理想社会的愿景正欲崩颓,伴随着彻骨的历史割裂感,知识分子纷纷从集体的幻象中抽离开来:西方社会正在普遍经历一场“知识论转向”。

那是个动荡的时代,也是大师和巨著井喷的时代。在1963 至1968 这短短五年间,理论书籍如雨后春笋般出现,这其中就包括:符号及语言学研究—如罗兰· 巴特的《符号学原理》和乔姆斯基的《句法理论的若干问题》;马克思主义批判理论—如阿尔都塞的《保卫马克思》以及影响后世的建筑理论著述—阿尔多· 罗西的《城市建筑学》、文丘里的《建筑的复杂性和矛盾性》、塔夫里的《建筑学的理论和历史》等。

从康奈尔大学和哥伦比亚大学取得建筑学位和从剑桥大学取得博士学位后,埃森曼在60年代后期作为纽约五人的一员一举成名,他在纽约成立著名的“建筑与都市研究所”,成为新现代主义和后现代主义理论的研究中心。在此期间,埃森曼与约翰 · 海杜克、迈克尔 · 格雷夫斯、查尔斯 · 格瓦斯梅、理查德 · 迈耶组成“纽约白色五人派”。

到1980年代末期,“纽约白色五人派”每个人都发展出自己独特的风格。其中,埃森曼在形式主义的道路上越走越远,他的兴趣从1970年的符号学到1980年的解构主义,此后又迷上了混沌理论,并且深受法国哲学大师、“解构主义”之父雅克·德里达哲学的影响,建筑作品因破碎化的形式被人们贴上了解构主义的标签…

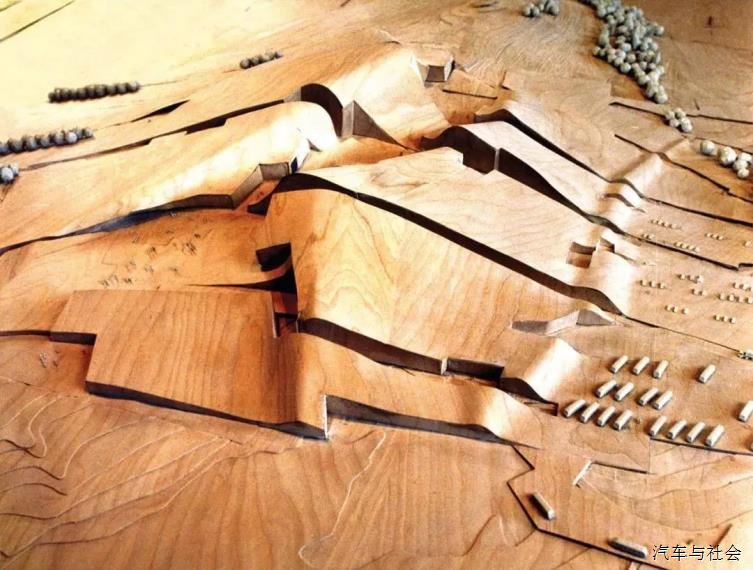

● 威尼斯卡纳吉奥广场模型 1978

1980年,他设计了大量的原型项目,其中包括大面积的住宅、城市设计规划、教育器材的设计以及许多私人住宅。1993年,俄亥俄州哥伦布市耗资6500万美元的会议中心攀行了动工典礼;1996年,耗资3500万美元的阿伦诺夫中心(Aroff Center)动工。1985年,埃森曼先生凭借威尼斯第三届国际建筑双年展的“罗密欧与朱丽叶”方案获得石狮奖(头奖)。

埃森曼先生是1991年第五届威尼斯双年展国际建筑展代表美国参展的两名建筑师之一,他的方案被在世界各地的博物馆和画廊内展出。埃森曼先生是建筑与城市研究所一个建筑批评的国际性思想库的创立者和前任所长。他曾获得无数奖项,包括一个古根海姆学会奖,美国艺术与文学学院的Brenner奖。

● 西班牙圣地亚哥加利西亚文化之城概念模型 1999

日后彼得·埃森曼在被人问到,对于建筑师,读博的价值是什么,埃森曼总是这么回答的:"学会如何消停地坐上三年。"

而彼得·埃森曼因为“消停地坐上三年”,他已经在各种巨作出现之前完成了《现代建筑的形式基础》,可以说,他的这篇论文预见了一种新的建筑理论的到来。

02

备受瞩目

半小时的演讲

▼

想要理解埃森曼作品形式理论,而不是肤浅认为只是在形式主义上做文章,就必须熟稔纵跨整个西方建筑史的形式脉络及其内在逻辑,这条形式脉络跨越了从维特鲁威到阿尔伯蒂、从克劳德· 佩罗到皮拉内西、从勒杜到勒· 柯布西耶的整个历史。

既如此,彼得·埃森曼将在同济大学建筑学院做公开讲座——《第二数字时代的建筑》,讲座之后埃森曼将为他的中文版新书《现代建筑的形式基础》做签售活动。为栖身“世界的另一端”(如福柯所说)的我们带来新的思想和新的方向。

● 2018年中文版《现代建筑的形式基础》

彼得·埃森曼在演讲中将研讨的主题定为“再思理论”,他说到:"我们目前正身处一个反理论的时代。我在美国对此感受强烈,在欧洲也相仿,甚至在抵达中国的这十几个小时内都能嗅到这种反理论的气息。在这种反理论的潮流面前,人必须表明他的立场。我力图捍卫理论的地位,希望这能于中国学生和年轻建筑师有益。”

在演讲中埃森曼说自己是首次踏入中国大陆,曾在20世纪50年代去过香港,也到过澳门和台北,但是大部分时间在日本和韩国。他认为日本作为一个岛国就像海里的牡蛎,既会打开,又会闭合;但现在的日本是封闭的,它在三四十年前非常开放。他强调中国需要理论的原因之一就是,中国虽不是岛国,但它与日本的状态非常接近。

之后他提到中国有三四十年的时间与世界隔绝,对中国、中国学生、中国当代文化而言,不能企求用短短两三年就补回那三四十年的文化缺失,而是需要花上足够的时间来参与世界文化。在缺席的这段时间需要通过思考那些时期的历史和理论来弥补缺失。在他看来,假如不理解过去,就无法理论化地看待当下和未来,也就浑然不知如何往前。

埃森曼说:“作为一名老师,我首先要说的是,你们要奋起直追!要奋起直追,就要了解过去的人为什么而奋斗,一些国家的某些特定历史对它们的文化产生了深远影响,美国接纳了这些文化,之后大量的引进人才。在日常生活里阅读著名建筑师的作品,并使之变成你生活的一部分。你要思考的不仅是造房子的问题,而是问题的本质——为什么要在当下的中国建造这些房子?

塔夫里曾对我说过十分重要的话,这番话可谓醍醐灌顶,对我影响深远。他说:彼得,如果你没有建成作品,没人会在乎你曾经的思考和写作。确实如此,人需要通过投身实践来调和他的思考。在二战后令建筑界生机勃勃的伟大思想家们都已殒没,如今需要在当下的语境中重塑思想家的意义。

我要告诫绝大多数建筑学学生,你需要明白,事情的重点不在你是否对成功感兴趣,而在于建筑学的成功在本质上有别于商业的成功。建筑学的成功意味着不去盲目跟从开发商、政府机构以及其他控制着另一部分世界的人,而是要抵抗强权造成的状况。

我认为建筑教育最重要的是告诉学生,建筑学不应该服务于强权。假如你开始感到你所接的大部分项目都以某种方式服务于强权,你得考虑自己是否能够做到抵抗权威、抵抗强权、抵抗那些自认为比你懂得多且更懂设计的人,你必须想方设法避免同流合污。我认为目前处境艰难,因为计算机、算法、数字化和人工智能可以让人快速生产出任何想要的东西,抵抗性几乎在这种生产过程中绝迹了。如果生产中没有了抵抗性,人就可以为所欲为。

我希望各位思考,在日渐国际化和全球化的新自由主义社会面前,究竟什么才能构成抵抗。要理解:什么具有抵抗性,抵抗性在当下是什么以及如何导向一种抵抗的建筑学。这是我想谈的第二点。

在这种抵抗思想里,关键点是理解什么是抵抗的本质,因为你能看到,在如今的世界上很少有人在建筑教育中青睐抵抗思想。你们这一代人要做的是拨乱反正,而不是从内心就反对一切历史。我不是说你们在故意反对一切历史,我指的是你们内心这种潜意识状态。这是第三点。

我们处在一个困难重重的时代,不仅在西方是这样,在中国更是如此。我想特别强调,中国是国际社会的一部分,你们要考虑的不再是当一个仅仅服务于中国人的中国建筑师。你们身处国际语境,与世界上其他民族和国家竞争并贡献思想。你们需要思考的绝不仅是诸如建筑学课程设置这样的问题,而是如何克服过去50年的隔离,来共同面对如今这个缺乏抵抗性建筑的世界。”

03

高深晦涩

置身云雾之间

▼

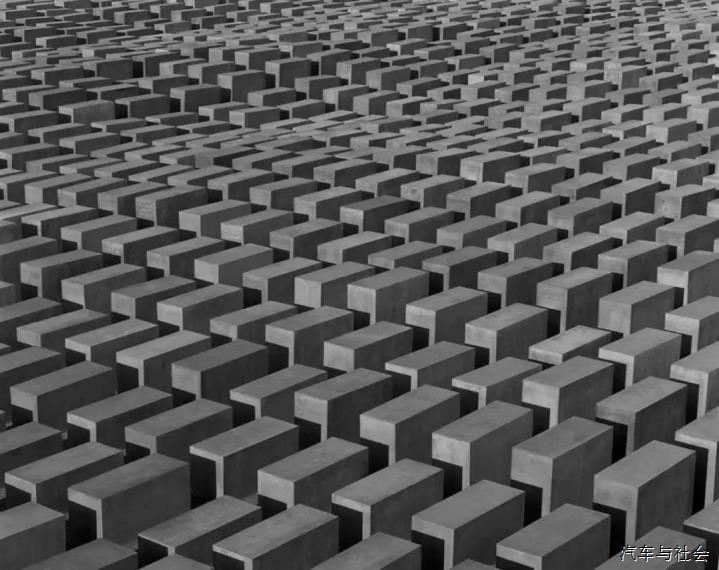

● 欧洲被害犹太人纪念碑 2005年 德国

相比在建筑专业中的重要影响,埃森曼建成的作品很少。然而他完成的作品有着相当密集的意识形态基础和理念体现。他最重要的作品有欧洲被害犹太人纪念碑、House VI、加利西亚文化城、瓦克斯纳艺术中心。

艾森曼的设计从根本上打破了纪念碑的概念,放弃了任何一种象征性符号的使用。由2711个水泥碑组成的网状通路有许多出入口并可供参观者任意穿行。2711这个数字是建筑师根据纪念地的面积而定的,它没有任何象征意义。碑体的材料是十分坚硬的灰色自动密封式混凝土。

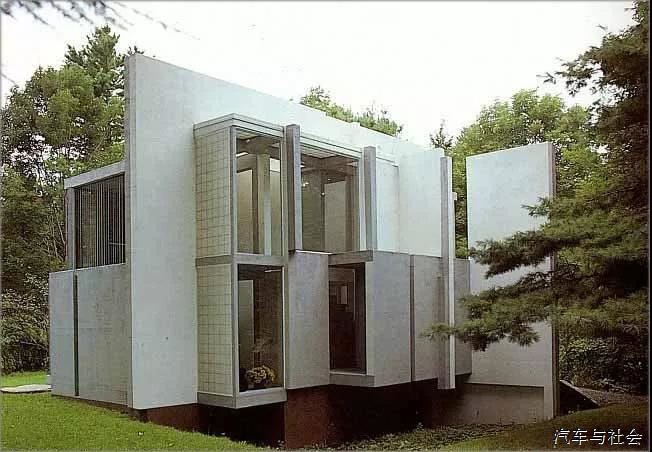

● House VI

为保证碑体表层的质量长久不衰,在生产过程中采用了多层加工方案,这样也可方便地清除涂鸦痕迹。由纪念碑群的东南侧沿台阶或乘电梯可到达地下信息厅,展厅的设计风格与碑群的块状外形风格相一致,介绍了有关被害者、受难地及今日各纪念地的信息。

House VI这座建筑的目的是成为“设计过程的记录”,其结果是对电网进行有条不紊的操纵。首先,埃森曼从四个平面的交叉点创建了一个窗体,随后一次又一次地操作这些结构,直到连贯的空间开始出现。通过这种方式,碎裂的板和柱缺乏传统的目的,甚至是传统的现代主义。纯粹的概念设计意味着建筑是严格的,与建筑技术或纯粹的装饰形式没有关系。

● 加利西亚文化城 2011年 西班牙 圣地亚哥

加利西亚文化城位于西班牙西北部古城圣地亚哥康波,占地八十七万平方英尺,共兴建十年,造价五亿美元。他撷取当地的历史,模拟当地通往老教堂的5条朝圣路线,将路线图与山顶地貌融合,设计出六栋形状独树一格的建筑群,其中包括图书馆、博物馆与歌剧院。

全城各地覆以格线和曲线,模仿地图的经纬线,因此文化城其实正是其本身实体大小的地图。借由使用当地的石材以及中世纪的石工技巧,埃森曼巧妙地在现代的设计中揉合在地文化。而他的用意则是我们唯有立基于过去,才能了解自己…

● 瓦克斯纳艺术中心

埃森曼在设计中引入网格、轨迹等等,并利用了图解的方法。在这个项目中,他发现了地点的价值,“建筑需要外部的参数,建筑只有在环境的框架中才能有意义。”因此,建筑兼顾城市与校园两种肌理,设计时运用了两个扭转12.25o轴线网格,分别代表城市与校园,形成动态空间。

有趣的是,埃森曼在调查地基时发现了一个弹药库,于是他将这个弹药库作为“维克斯纳艺术中心”的中心,弹药库在新的系统中它的角色已经改变成为“非弹药库”。而入口处的脚手架,也不再是传统中为了建设而搭建的临时构筑物—成为“非脚手架”,同时在建筑中还有“非入口”、“非窗”、“非砖”等等,他尝试使建筑构件延展出新的用途。

不论是建筑设计,写还是画,著名建筑师,理论家和教育家彼得·埃森曼的作品都有着解构主义的特点,并对标志、符号和创造意义放在首要地位的过程有着兴趣。正因如此,埃森曼一直是近几十年来最重要的建筑理论家,当然他也是建筑界一个一直有争议的人物。

对中国建筑师和研究者而言,我们虽然在传统上被认为是西方建筑学的局外人,但也正因如此,反而受惠于旁观者的身份而有望施展同等水准的批判力量—不仅仅从西方建筑学的外部,更是在中国建筑学的内部,而此时此刻的我们也身负同等紧迫的任务和巨大的责任感!